1. デザインシステムとは?

デザインシステムとは、ブランドのデザイン哲学を形にし、UI設計と開発をつなぐ「共通の設計基盤」です。再利用可能なコンポーネント、視覚ルール、原則、ガイドラインが一元化されており、サービス全体の一貫性を保持しながら、効率的な進行を可能にします。

2. 類似概念との違い比較

3. デザインシステムの構成要素

・デザインの原則(Principles):ブランド価値を体現し、設計判断に一貫した軸をもたらす理念。例:「シンプルさ」、「インクルーシブ」など。

・スタイルガイド(Style Guide):カラーパレット、タイポグラフィ、グリッディング、アイコン、イラスト等、視覚的一貫性を定めたガイド。

・コンポーネントライブラリ(Component Library):ボタンやカード、ナビゲーションなどのUIコンポーネントをモジュールとして集約し、バリエーションも含めて再利用可能に整備。

4. デザインシステムの3ステップ構築法

・STEP1:設計方針・原則の策定

ブランドのコア価値を整理し、どんな体験を目指すか設計哲学を明確にする。

・STEP2:スタイルガイドの作成

色、タイポ、間隔、アイコンなどの視覚要素をデザインルールとして体系化。

・STEP3:コンポーネントライブラリの構築

利用状況に応じた可変性を持つUIコンポーネントを、デザイナーと開発者両方が使える形で整備。

5. 導入による3つのメリット

・一貫したUI品質の向上:統一されたデザイン言語により、ユーザー体験に信頼性と親近感が生まれる。

・チーム連携の強化:設計と開発、マーケティングなど、異なる職種間で共通の理解を促進。

・開発と運用の効率化:再利用可能な資源により作業時間とコストを削減し、新機能展開も速く。

6. 失敗を防ぐ!4つの注意点

・導入目的の明確化:ただの技術的導入に留めず、ビジネス・ユーザーにとっての価値を見据える。

・導入タイミングの最適化:組織の成熟度やプロジェクトフェーズを見て、着工時期を慎重に選ぶ。

・小さく始めるフェーズ導入:最初は核となる要素からスタートし、運用しながら拡張。

・運用・育成の仕組み構築:定期レビューやガバナンス、コミュニケーション施策を組み込み、現場への定着を目指す。

7. 理解を深めるおすすめ書籍2選

・『Design Systems ―デジタルプロダクトのためのデザインシステム実践ガイド』

・『ちいさくはじめるデザインシステム』

どちらも実践と理論をバランスよく説明しており、初心者から中級者まで幅広いレベルで役立ちます。

8. 代表的な事例3点

・Material Design(Google):モジュールとアニメーション設計によって業界の基準を確立した体系。

・Human Interface Guidelines(Apple):操作の直感性と高い美的完成度を両立した詳細設計指針。

・デジタル庁デザインシステム:国内公共プロジェクトにおける統一デザイン基盤として注目(公的UI整備の模範)。

9. 制作・運用に強いツール3選

・Figma:リアルタイム共有やコンポーネント管理が強く、チーム全体でのコラボレーションに最適。

・Specify:デザインアセットの整理・共有を効率化し、資産として活用可能に。

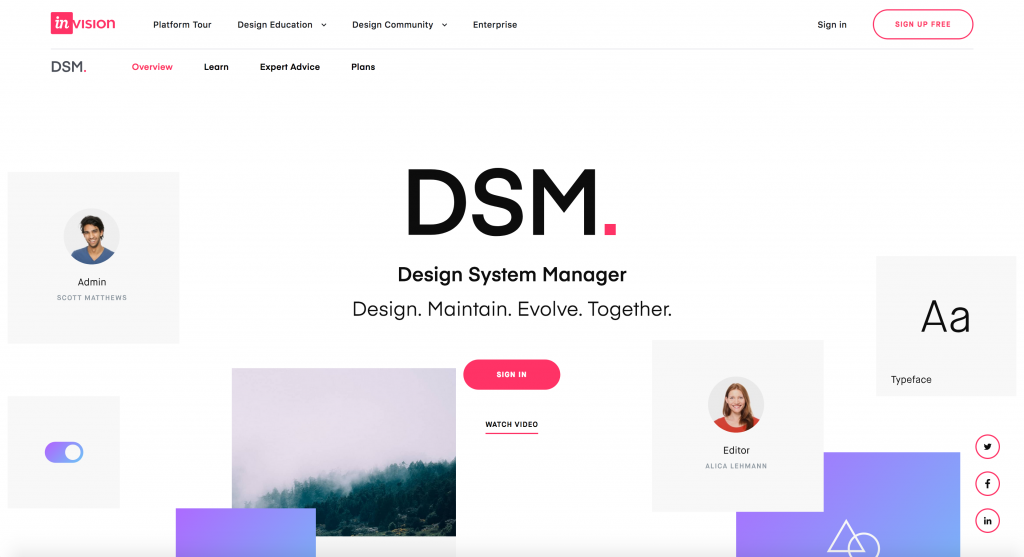

・InVision Design System Manager(DSM):コンポーネントのメンテナンスやドキュメンテーションを体系的に管理。

デザインシステムは、アプリデザインの質を高めるだけでなく、チーム間の連携強化や作業効率の向上、さらにはコスト削減にもつながる重要な仕組みです。ただ作るだけではなく、目的や規模に合わせて柔軟に構築・運用し、組織全体に浸透させることが成功の鍵となります。これからアプリやデジタルサービスを設計・改善するすべてのチームにとって、デザインシステムの導入は大きな武器となるでしょう。

ハトネット は、全国の IT 企業間の現場の IT 担当者を結び付け、雇用主が効果的かつ専門的な方法でリソースを最大限に活用し、コストを節約できるよう支援します。

IT 業界で最大 500,000 人の人々を接続します。

パートナーを見つけるコストを節約します。

小さなご要望でも、いつでもオンラインでお申し込みください。

※お問い合わせ:

メール: hello@hatonet.com

.jpg)